华为手机夜间拍照效果究竟好不好?真实用户体验如何?

华为手机在夜间拍照效果方面一直是行业内的佼佼者,其技术积累和算法优化让用户在暗光环境下也能捕捉到清晰、明亮且富有细节的照片,这得益于华为在硬件配置、软件算法以及影像系统协同工作上的深度创新,下面从多个维度详细解析华为手机的夜间拍照表现。

硬件基础是夜间成像的关键,华为旗舰机型普遍搭载大尺寸传感器,如1/1.28英寸的IMX800或更大的RYYB传感器,RYYB(红黄黄蓝)像素阵列相比传统的RGGB(红绿绿蓝)能接收更多进光量,在暗光下理论上提升约40%的感光能力,这是华为夜间模式“明亮”的核心物理支撑,大光圈镜头(如f/1.4-f/1.6)配合OIS光学防抖,能有效减少手抖导致的模糊,并让更多光线进入传感器,多摄像头系统的协同也至关重要,例如超广角副镜头在夜景模式下会参与多帧合成,通过计算摄影弥补主摄在极端暗光下的视角局限。

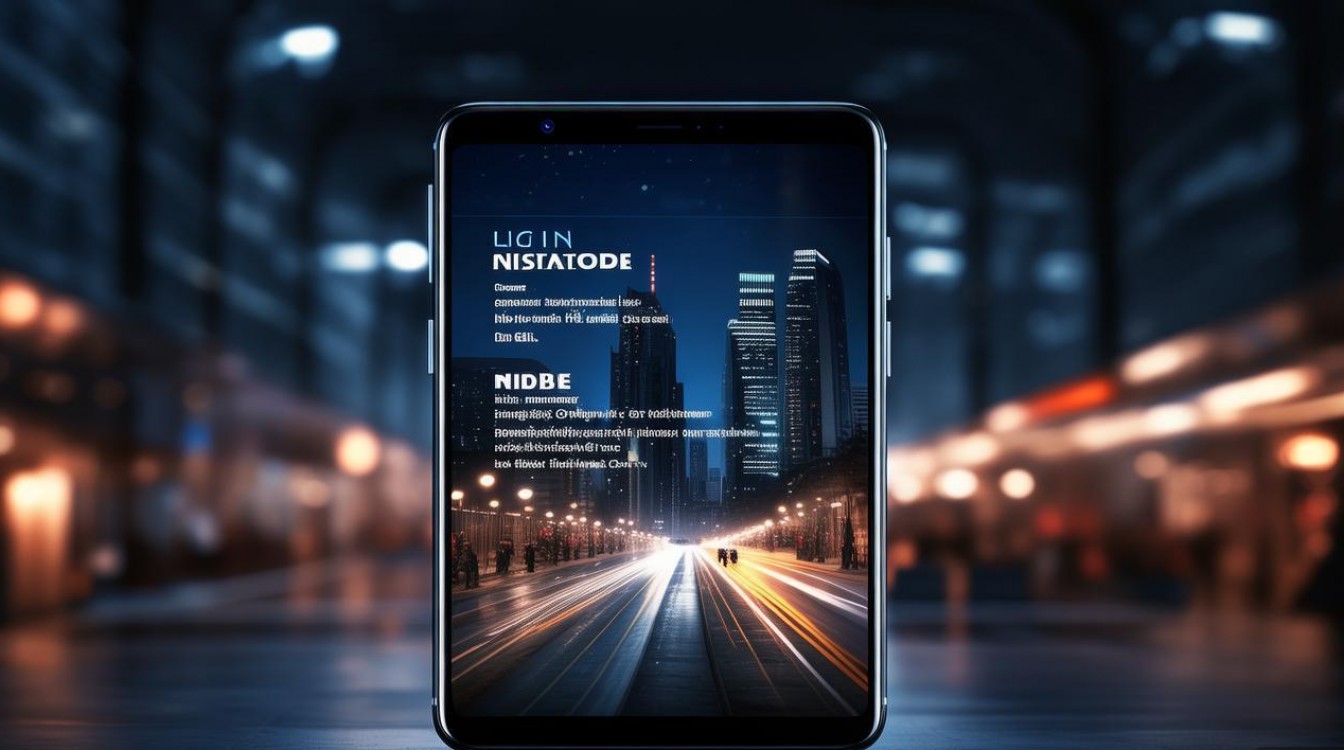

在软件算法层面,华为的“XD Fusion Pro”图像引擎是夜间成像的“大脑”,其核心是多帧合成技术,通过快速拍摄多张曝光时间不同的照片(长曝光捕捉光线细节,短曝光减少动态模糊),再通过AI算法对齐、降噪、融合,最终输出一张高动态范围(HDR)的夜景照片,这一过程能同时压制高光溢出(如路灯、广告牌)和提亮暗部细节(如阴影处的建筑纹理),避免传统夜景模式下“亮处过曝、暗处一团黑”的问题,在拍摄城市夜景时,华为手机能保留天空的深邃蓝色,同时让地面建筑的灯光层次分明,玻璃幕墙的反射细节也不会丢失。

色彩还原是华为夜景的另一大亮点,不同于部分品牌通过简单提高亮度、涂抹细节来“伪明亮”,华为更注重真实感与艺术感的平衡,RYYB传感器在色彩表现上略有差异,但通过色彩校准算法,能准确还原物体的真实色彩,避免偏黄或偏绿,AI场景识别功能会根据拍摄内容(如人像、车流、星空)自动调整色彩风格,比如人像模式会优化肤色,避免暗光下的泛红;车流模式则会拉长曝光时间,捕捉光轨的流畅感。

针对极端暗光环境,华为还开发了“超夜景模式”和“长曝光模式”,超夜景模式通过更复杂的多帧合成和AI降噪,能在几乎无光的环境下(如夜晚的公园)清晰呈现树影、路面纹理等细节;长曝光模式则支持手动设置快门时间(最长30秒),配合三脚架可拍摄出星轨、车流光绘等专业级作品,华为P系列和Mate系列的“星空模式”能自动识别银河,并通过算法叠加多张照片,让星空的星点清晰可见,且地面的景物也能保持一定亮度。

视频拍摄中的夜景表现同样出色,华为支持“超级防抖夜景视频”,通过多镜头协同和算法补偿,在行走或拍摄运动物体时,画面依然稳定清晰,且暗部细节和色彩过渡自然,这在vlog创作或夜间记录中非常实用,用户无需担心因光线不足导致的画面模糊或噪点过多。

华为夜间拍照也存在一些可优化的空间,在极端暗光下(如纯黑环境),高ISO虽然能提升亮度,但部分机型仍会出现轻微的噪点,不过相比同级别手机已大幅改善;多帧合成需要一定时间(约1-3秒),对于抓拍快速移动的物体可能存在延迟,用户需提前预判。

以下表格总结了华为手机夜间拍照的核心优势与技术支撑:

| 技术维度 | 具体表现 | 代表技术/功能 |

|---|---|---|

| 硬件配置 | 大底RYYB传感器、大光圈镜头、OIS光学防抖,提升进光量和稳定性 | IMX800传感器、f/1.4光圈 |

| 算法优化 | 多帧合成、AI降噪、HDR融合,压制高光、提亮暗部,保留细节 | XD Fusion Pro图像引擎 |

| 色彩还原 | 真实色彩校准,AI场景识别优化,避免偏色,平衡真实感与艺术感 | AI场景识别、色彩风格自适应 |

| 极端暗光模式 | 超夜景、长曝光、星空模式,支持专业级创作 | 30秒长曝光、银河识别 |

| 视频夜景 | 超级防抖夜景视频,动态拍摄稳定清晰,暗部细节丰富 | 多镜头协同防抖 |

相关问答FAQs:

Q1:华为手机夜间模式开启后,照片为什么需要一定时间才能拍完?

A:华为夜间模式采用多帧合成技术,需要快速拍摄多张不同曝光的照片,再通过AI算法进行对齐、降噪和融合,这一过程需要时间计算,以确保最终照片的清晰度和细节表现,在光线越暗的环境下,合成的帧数可能越多,耗时也会相应增加,建议在拍摄时保持手机稳定,避免因手抖影响合成效果。

Q2:华为夜间拍照时,如何避免人物面部过暗或背景过曝?

A:华为手机的人像夜景模式会通过AI算法智能优化面部与背景的曝光平衡,拍摄时建议开启“AI摄影”功能,并确保人物面部对焦框准确识别;如果背景光源复杂(如逆光),可手动调整“曝光补偿”(向左滑动降低亮度,避免背景过曝;向右滑动提亮面部,但需注意噪点增加),利用华为的“柔光灯”或“屏幕补光”功能,也能有效改善面部亮度。

版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-5

冀ICP备2021017634号-5

冀公网安备13062802000102号

冀公网安备13062802000102号